高年齢者雇用安定法の改正により「65歳までの雇用確保」が義務化され、2025年4月1日からは、働く意欲がある労働者は65歳まで就労可能となります。さらに70歳までの就業確保措置をとることが努力義務となりました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「65歳まで雇用確保」する3つの選択肢

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「65歳までの雇用確保」が事業主の義務となる場合の「選択肢は3つ」です。現状では、雇用確保措置を実施済みと報告した企業の約7割が、継続雇用制度を導入しています。

―――――――――――――――――――――――――――

令和5年「高年齢者雇用状況等報告」より

- 定年制の廃止(3.9 %)

- 定年の引き上げ(26.9 %)→昨年より増加

- 継続雇用制度(再雇用)の導入(69.2 %)→昨年より減少

―――――――――――――――――――――――――――

さらに令和4年の集計結果と比較すると、定年の引上げが増加し、継続雇用制度(再雇用)の導入が減少しているのが現状です。とはいえ、現実的にどちらが最善なのだろう…と悩まれる企業様も多いかと思います。

(出典:厚生労働省 令和5年「高年齢者雇用状況等報告」集計結果)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

組織視点でみた定年延長と再雇用のメリット・デメリット

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【定年延長】

…60歳時点で継続/~65歳まで正社員として雇用/65歳時点で退職(退職金等支払)

■メリット

・人材不足での働き手の確保・採用・育成のコスト削減・モチベーションの維持・雇用管理がしやすい・助成金の受給

■デメリット

・人件費がかさむ・組織の高齢化・問題を抱えた従業員も継続雇用・労働条件の大幅変更は難しい・一度延長すると戻すことは難しい

―――――――――――――――――――――――――――

【再雇用】

…60歳時点で退職(退職金等支払/~65歳まで雇用条件の再契約/65歳時点は契約内容による

■メリット

・再雇用時の労働条件を設・人件費を抑制しやすい・活躍スポットを当てた雇用(ジョブ型)・新規採用にコストを回すことができる

■デメリット

・条件面でのトラブル・正社員との差によりモチベーション低下・有期雇用が採用されることが多いため管理面が大変

―――――――――――――――――――――――――――

定年延長と再雇用の違いを一言でいうと「一時的に退職しているかどうか」という点です。定年延長に関しては、60代の経験豊かな人材に期待が高まる一方で、継続雇用に懸念がある人材も引き続き正社員としての勤務を受け入れる必要が…。再雇用に関しては、新たな労働条件(雇用形態・業務内容・労働時間・賃金等)は人件費等の検討には適していますが、条件面でのトラブルやモチベーションの低下に課題があります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

従業員視点でみた雇用延長に対する意識

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

エン・ジャパン株式会社がミドル2000人に聞いた「定年延長」に関する意識調査では、8割以上が「61歳以上」も働きたいと回答しています。しかし「定年延長しても働きたい理由」については、年代で違いがあります。

―――――――――――――――――――――――――――

定年延長しても働きたい理由

●30・40・50代の上位→「年金だけでは生活できないから」

●60代の上位→「これまでの経験でまだまだ会社に貢献できると思うから」

―――――――――――――――――――――――――――

70歳までの雇用延長が企業側の努力義務となり、また少子化による人材不足の今、60代の方が「まだまだ活躍できる」という前向きな想いを抱いている点は、企業戦略においても重要視するポイントです。しかし一方で「高年齢者が多く働くようになることで社会や会社に与える影響」についても年代で違いがあります。

―――――――――――――――――――――――――――

高年齢者が多く働くようになることで社会や会社に与える影響

●30・40代の上位→「ポストが空かず、後進の昇進を奪う・若者の雇用を奪う」

●50・60代の上位→「意欲的な高齢者が増え、健康寿命が延びる」

―――――――――――――――――――――――――――

雇用延長に関する意識において、年代によるこの乖離は、組織改革において注目すべき点ではないでしょうか。

(出典:エン・ジャパン株式会社 ミドルの転職 「第187回アンケート集計結果「定年について」 2022年)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

シニア本人が認識するシニア像と若手・中堅からみたシニア像

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

60代以上をシニア、30・40代を若手・中堅と捉えて、前項で見受けられた意識の差を深堀りしてみます。特定非営利活動法人YUVECによる「シニア雇用ならびにシニアの働き方に関するアンケート調査」では、シニア本人が認識するシニアと、若手・中堅からみたシニアについては、下記のような認識の相違が見受けられます。

―――――――――――――――――――――――――――

シニア本人が回答した「望まれるシニア」

・若手や後進の指導ができる・自分の意見を持っている・事業全体を俯瞰する能力を持っている

若手・中堅が回答した「望まれるシニア」

・技術・経験・業界・知識・人脈等会社に役立つ何かを持っている・人柄がよい・過去の事例に詳しく自分の仕事に役立つ

―――――――――――――――――――――――――――

シニア本人が回答した「困ったシニア」

・フルタイム勤務を嫌がる・自分のやり方、経験にこだわる・ITに弱い

若手・中堅が回答した「困ったシニア」

・自分のやり方をみんなに押し付ける・新しい業務をやろうとしない・若手を上から目線でしか見ない

―――――――――――――――――――――――――――

望まれるシニア像については、シニアだからこそ持つ「経験や能力」を求める点では同じですが、「指導力」が望まれていると認識しているシニアに対して、若手・中堅は「技術や知識そのものの活用」を望んでいます。

困ったシニア像については、「こだわり」に懸念があると認識しているシニアに対して、若手中堅は「押しつけ」だと感じ、また「ITが弱い」点が難点だと認識しているシニアに対して、若手・中堅は「そもそもの新しい業務への姿勢」を指摘しているのです。

この調査結果から、シニアに対して「何が求められているのか」の認識合わせや意識改革が必要であることがわかります。重要なのは、「望まれているにも拘らず解釈に相違がある」ということ。雇用延長に前向きで、まだまだ活躍したいと望んでいるシニアだからこそ、アプローチ次第で活性化やモチベーション向上が期待できるのではないでしょうか。

(出典:特定非営利活動法人 YUVEC「シニア雇用ならびにシニアの働き方に関するアンケート調査の結果報告2020 年度版」)

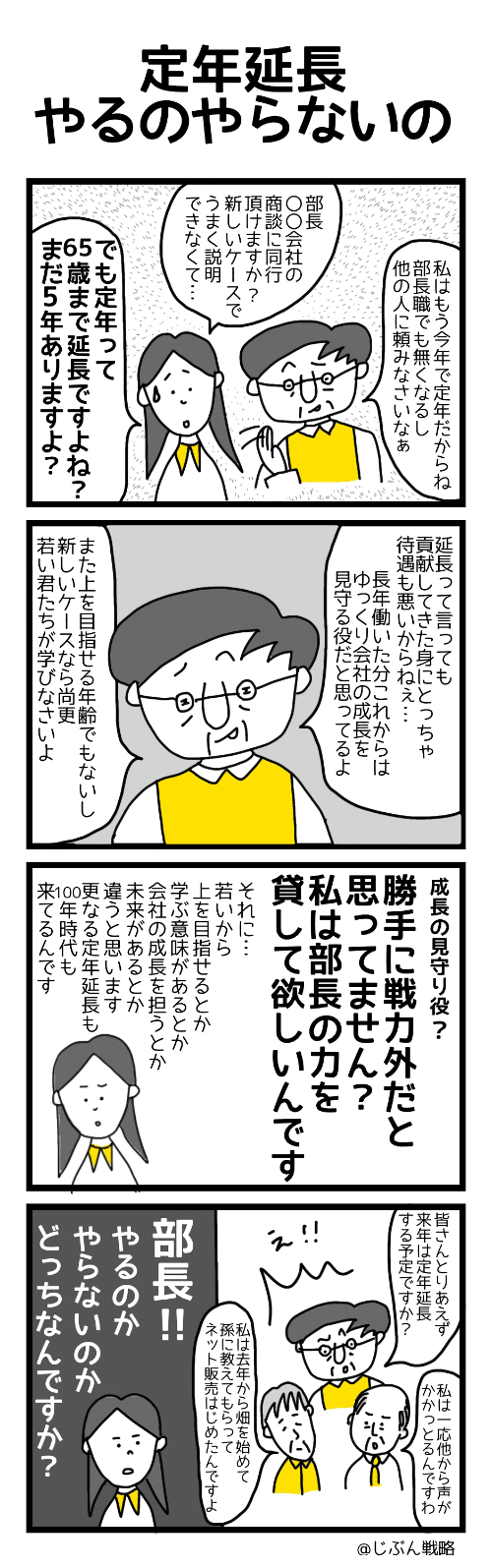

仕事あるある4コマ漫画「はたらくわたし」より

👑 定年延長あるある4コマ漫画👑