理念浸透は一方通行では本質には結びつきません。4コマ漫画に描かれた現場のギャップを起点に、理念を自分の言葉で捉え直し、共感を重ねて共鳴へと広げ、現場で活かす方法を考えます。形骸化を防ぐ実践の道筋をご紹介します。

今回のテーマは「理念浸透の本質」です。多くの企業で掲げられる経営理念。しかし現場では「唱和しているのに行動は真逆」「暗記しても自分ごとにならない」といった違和感がつきまといます。理念が“お飾り”と化し、現場とのギャップが広がれば、社員にとっては他人事にしか映りません。本当に必要なのは、理念を押し付けることではなく、社員一人ひとりが「自分にとっての理念」を見出し、共感できる状態ではないでしょうか。4コマ漫画を通して、理念浸透の課題とその本質に迫ります。

目次

- 理念浸透の形骸化と現場の違和感

- 4コマ漫画「お飾り理念はいりません」

- <考察1>「浸透」よりも「共感」が鍵になる

- <考察2>理念の言葉を「問い」に変える

- サンボンガワが読み解く「理念浸透」とは

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. 理念浸透の形骸化と現場の違和感

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

一部の企業では、朝礼での理念唱和や、社員に対して丸暗記を求めるといった「理念浸透」の取り組みがいまだに見られます。もちろん理念浸透そのものが悪いわけではありません。しかし、意味や背景の理解を伴わずに一方的にインプットするだけでは、社員にとって“暗記テスト”のような他人事になってしまいがちです。

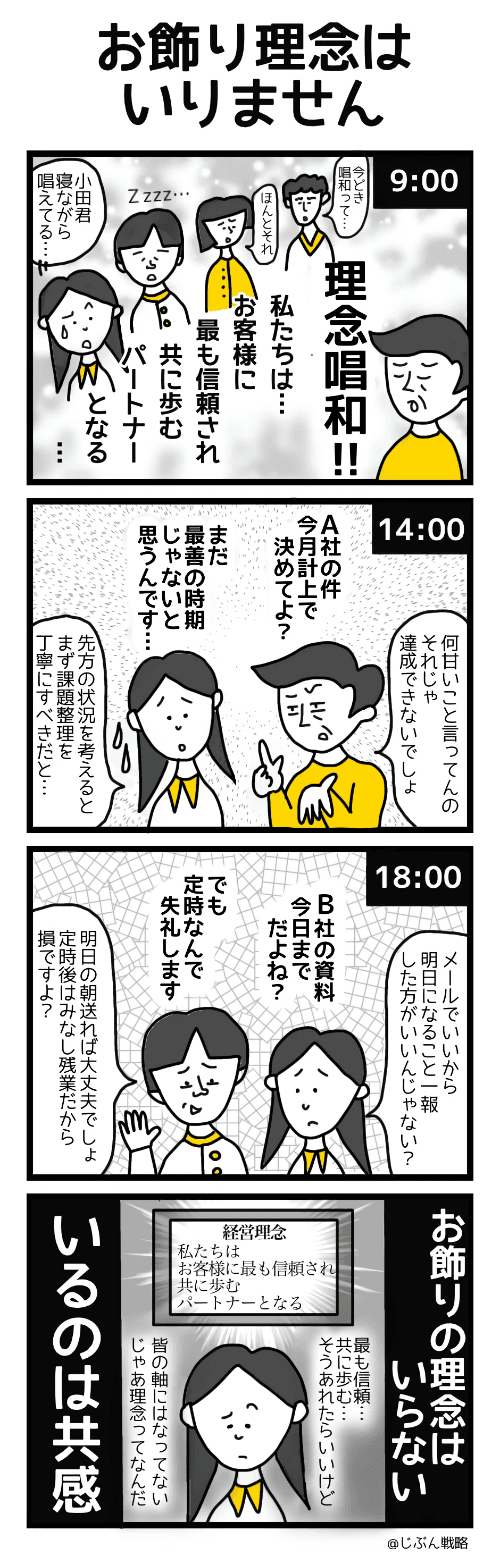

今回紹介する4コマ漫画では、経営理念「お客様に最も信頼され共に歩むパートナー」と、現場のやりとりとのズレが描かれています。営業の場面では、顧客の状況や課題を丁寧に整理するよりも「今月の数字を優先して契約を決めろ」と迫られる。一方、納期対応の場面では、定時を理由に「明日でいいだろう」と判断してしまう――顧客を重んじる姿勢よりも、自分たちの基準が前面に出てしまうのです。

理念は掲げられていても、社員の判断や行動の軸にはなっていない。結果として、理念は「お飾り」として映ってしまいます。理念そのものに問題があるのではなく、「現場で共有される行動基準に結びついていないこと」が本質的な課題です。この断絶を放置すれば、理念は共感を得られず、浸透どころか形骸化を加速させてしまうのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2. 4コマ漫画「お飾り理念はいりません」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3. <考察1>「浸透」よりも「共感」が鍵になる

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

理念が社員にとって意味を持つためには、「浸透させる」発想だけでは不十分です。上から「覚えろ」「従え」と押し付けられたものは、結局“他人事”として処理されてしまいます。必要なのは、社員一人ひとりが理念を自分なりに解釈し、「自分にとっての意味」を見出せるかどうかです。漫画のオチにある「皆の軸になっていないじゃあ理念ってなんだ」という問いはまさに本質を突いています。

理念が力を持つには、「浸透=記憶→遵守」という直線型のプロセスではなく、「共感=解釈→選択→行動→省察」という循環型のプロセスが不可欠です。共感を前提に、自分の言葉で翻訳し、意思決定の基準となる“問い”を持つことが大切です。例えば「この選択は“最も信頼され共に歩む”という理念に沿っているか?」と振り返ること。しかし、そもそもその理念に共感し、必要性を感じていなければ、この問い自体が機能しません。だからこそ「浸透」ではなく「共感」が出発点になるのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4. <考察2> 理念の言葉を「問い」に変える

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

理念はスローガンとして掲げるだけでは機能しません。大切なのは、その言葉を自分自身の問いに変えることです。今回の4コマ漫画では、「お客様に最も信頼され共に歩むパートナー」と唱和していても、現場のやりとりは顧客より数字や自分たちの都合を優先してしまう姿が描かれていました。ここで欠けているのは、理念の言葉を自分なりに解釈し、意味を掘り下げるプロセスです。

例えば「パートナー」という言葉を改めて考えてみる。顧客にとってパートナーとはどんな存在か。自分はどんな関わり方を目指しているのか。その問いを深めることで「パートナーであるためには信頼が不可欠」「そのためには相手を思いやる行動が必要」といった具合に、理念は具体的な実践へとつながっていきます。

さらに重要なのは、こうした問いを個人に留めず、チームや組織で共有することです。「この案件で私たちはパートナーとして振る舞えているか?」「顧客にとって信頼につながる選択肢は何か?」といった問いを対話の場に持ち込むことで、理念は“掲げられた言葉”から“意思決定の基準”へと進化します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. サンボンガワが読み解く「理念浸透」とは

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今、多くの企業が理念浸透の施策に力を入れています。研修やスローガンの掲示、社内イベントなど、さまざまな工夫を重ねている会社も少なくありません。

けれども現場では、「いくらくりかえし刷り込んでも浸透しない」「いくら説明しても伝わらない」 そんな声を耳にすることがあります。私が引っかかるのは、この矢印の向きです。理念は上から下へ押しつけるものではないはずです。

もう一つの違和感は、管理職層の関わり方です。会社が掲げた理念を、管理職がそのまま現場に落とし込むという構図がよくありますが、果たして管理職自身は理念やビジョンに心から共感しているのでしょうか。右から来たものを左に流すだけでは、現場に響かず、形だけのやり取りで終わってしまいます。

経営者をはじめ、管理職や現場リーダーが今一度、理念を自分の言葉で受け止め、その意味を考え直す機会が必要です。例えば、漫画の4コマ目でつぶやきが描いているように、「最も信頼され共に歩む」という理念の言葉自体には、多くの人が共感できるものがあります。課題は理想が共有されていないことではなく、それが行動と結びついていないことです。だからこそ、自分にとっての理念と照らし合わせて解釈し、問いとして深めていくプロセスが、欠かせないのではないでしょうか。

4コマ革命#8は、ここまで。

次回以降も、4コマ漫画「はたらくわたし」を通じて、職場に潜むリアルな違和感と、その背景にある本質を考えていきます。

「4コマ革命」は、職場の“あるある”を起点に

その背後に潜む本質を描き出すコラムシリーズです。

―――――――――――――――――――――

企画・編集:『SIMBAUNIVERSITY』編集部

―――――――――――――――――――――

『SIMBA UNIVERSITY』は、キャリアを進むすべての人のためのWebメディアです。キャリア支援に役立つ実践ガイド記事や導入事例、価値観診断ツールなど、現場に寄り添うコンテンツを通じて、キャリアの迷いや選択に向き合うヒントをお届けしています。

当社では、個人が描くキャリアの方向性と、組織のビジョンを重ね合わせるアプローチとして、「クロスキャリア・マネジメント」を提唱しています。また、社員一人ひとりが自分らしさを活かしながら、価値観や“ありたい姿”を言語化し、主体的にキャリアを描いていくためのキャリア開発プログラム、「じぶん戦略」もご提供しております。組織と個人が、ともに成長し合える関係づくりにご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。