「何でも言ってね」と言いつつ、無意識に内側の常識を基準にし、既存の前提でジャッジしてしまう。そんな“聞くふり文化”が、新入社員の意欲を静かにしぼませていきます。

新入社員の言葉に耳を傾ける。それは、当たり前のようでいて、実はとても繊細な行為です。どんな意見にも一度立ち止まって耳を傾けるつもりがなければ、「聞く姿勢」はすぐに見透かされてしまいます。たとえ言葉では歓迎していても、反応や表情の端々からズレとして処理されれば、新人は「もう話すのはやめよう」と静かに心を閉ざしていくものです。今回は、4コマ漫画の一場面を起点に、意見を求めながらも意欲を奪ってしまう職場の構造と、その関係性を見直す視点を探ります。

目次

- 求めるなら受け止める構えを

- 4コマ漫画「求めたくせに求められてなかった」

- <考察1>求めていたのは自由な意見?それとも正解?

- <考察2>本気で聞いているかどうかは一瞬でわかる

- サンボンガワが考える「新入社員」との関係性

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. 求めるなら受け止める構えを

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

新入社員に対して「自由に発言してほしい」「率直な意見がほしい」と呼びかける企業や職場は少なくありません。しかし実際には、その意見が歓迎されるかどうかは、聞き手の“受け止める構え”次第です。常識や過去の経験にとらわれた聞き方では、斬新な提案や未整理のアイデアほど「ズレ」として片づけられてしまうリスクがあります。こうして、新入社員の声はズレや浅さとして処理され、次第に発言することへのハードルが上がっていくのです。

「言っていい雰囲気がある」と「受け止めてもらえる実感がある」は別物。

求める姿勢だけでなく、受け止める姿勢を持てているかどうかが、新入社員との信頼形成を大きく左右します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2. 4コマ漫画「求めたくせに求められてなかった」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3. <考察1>求めていたのは自由な意見?それとも正解?

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

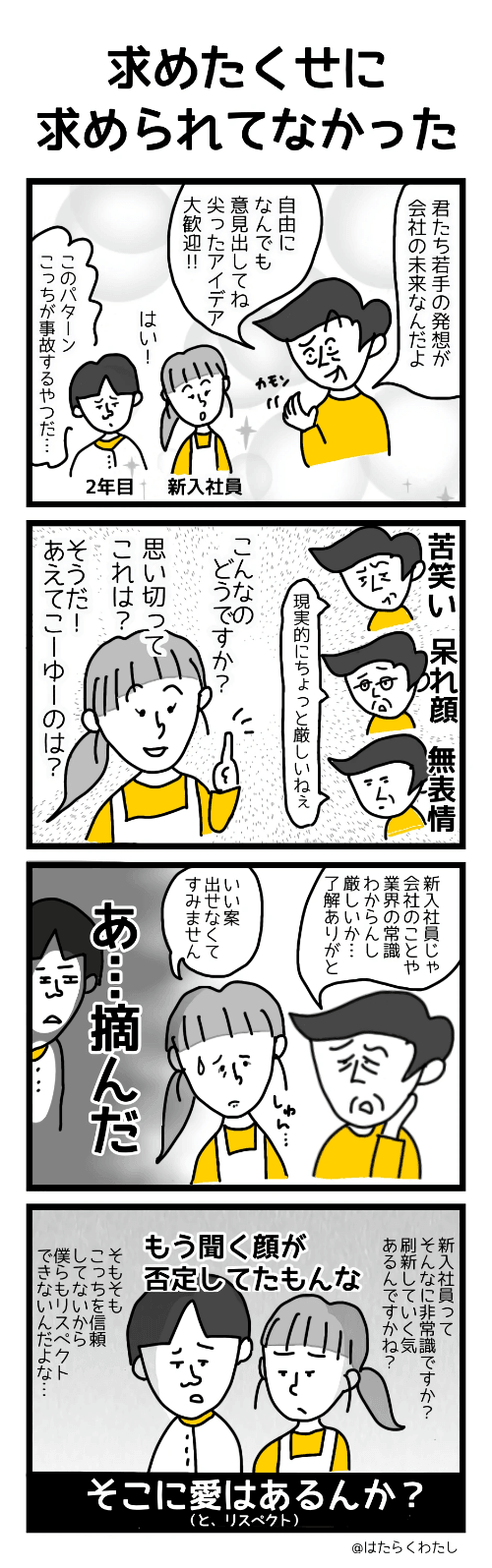

注目したいのは、意見を出すときの新入社員のまっすぐで前向きな表情です。緊張しながらも、どこか期待を込めた面持ちで、「こういうのってどうですか?」と声を発しています。そこには、求められているからこそ応えようという姿勢と、関わりたいという意思がにじんでいます。

しかし、その後に返ってくるのは「現実的には厳しいかな〜」という、やんわりとした否定。頭ごなしではなく、むしろ配慮された言い回しです。けれど、出した意見に対して詳細を議論するわけでもなく、軽く流すような反応からは、意見を出した相手に対する敬意は感じられません。むしろ、浅はかさを暗にほのめかしたり、未熟さをやんわりとにじませるようにも見えます。

「なんでも言ってね」と求めておきながら、「でも、それはムリだよね」で終わらせる…。この温度差は、新人の意欲に静かに水を差します。

そしてその後、「いい案出せなくてすみません…」と下がってしまう新入社員。この展開から見えてくるのは、「意見を求められていた」のではなく、「正解を求められていた」かのような構造です。

自由な発想が求められていると思ったら、実は“正解の枠”が既に存在していた。そんなギャップが、新しい風を遮断し、変化の芽を摘んでしまっているのかもしれません。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4. <考察2>本気で聞いているかどうかは一瞬でわかる

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注目したいのは、新入社員の意見を聞いている上司の顔。「苦笑い、呆れ顔、無表情」 この3本立てのリアクションは、関わる気のなさを如実に物語っています。どうせなら、真正面から否定してくれた方がまだマシ…。そう感じてしまうほど、受け流されるリアクションは無力感を生みます。

こうした表情は、受け止める側が無意識に発する「本音のサイン」でもあります。関わろうとする姿勢があるのか、それとも最初から「真剣に受け取る価値のないもの」として扱っているのか。新入社員は、その顔つきから相手の本気度を敏感に読み取っています。

「試されている」と感じる瞬間は、相手を遠ざけ、距離を生みます。ましてや新入社員にとっては、最初の一歩がすべてを決める大切な場面でもあるのです。

同僚の社員が「そもそもこっちを信頼していないから、僕らもリスペクトできない」と語るシーンがありますが、この言葉には、上下関係だけでは語れない「信頼の相互性」の本質が詰まっています。

聞くという行為は、耳を傾けるだけでなく、「その意見を一緒に考えるつもりがあるか」という構えの表れでもあるはず。言葉では歓迎しているようでも、表情にその気がなければ、相手に伝わるのは、やんわりとした拒絶です。

職場の会話の一コマのはずが、その人との信頼関係を築けるかどうかを測られる、極めて重要な分岐点となることもあります。そうした小さな違和感が重なれば、信頼は少しずつ失われていきます。そして、次に意見を求められたとしても、もう一度声を上げようとは思えなくなるのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. サンボンガワが読み解く「新入社員」との関係性

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

新入社員のフレッシュな眩しさや、ぎこちない危うさには、つい微笑ましい眼差しを向けてしまいます。余裕を持って先輩風を吹かせながらも、彼らの新しい考え方や捉え方にハッとさせられ、そこにあるギャップから学ばされることもしばしばあります。

しかし、時間が経つにつれて、私たちの見方は無意識のうちに変わり、気づけば、「正しいのは既存のやり方」「新しい意見は未熟」といった前提にすり替わっていたりしませんか?

私は、常識とは誰かの都合でできあがったものではないか…と思うことがあります。「型破り」の「型」こそが、可能性を閉じ込める檻になっているのではないか。正しさという名のもとに思考が止まり、それが見えないイエローカードになっているのではないか。そんなふうに感じるのです。

さらに最近では、「辞められたら困る」「パワハラと思われたら怖い」といった不安から、本音を避け、当たり障りのない言葉でやり過ごす場面もあるように思います。でも、新人たちはそんな空気を敏感に感じ取っています。

表面的な優しさや言葉の選び方よりも、「この人は本気で向き合おうとしてくれているかどうか」を、ちゃんと見抜いています。

誰かと関わろうとする姿勢には、その人へのリスペクトが込められているかどうかが、自然とにじみ出るものではないでしょうか。もし私が新入社員だったら、自分を本気で必要としてくれている人にこそ、心から応えたいと思うはずです。逆に、形式的な関わりや体裁ばかりが見える場面では、こちらもその程度で応えればいいか…と、そんな気持ちになってしまう気がするのです。

4コマ革命#7は、ここまで。

次回以降も、4コマ漫画「はたらくわたし」を通じて、職場に潜むリアルな違和感と、その背景にある本質を考えていきます。

「4コマ革命」は、職場の“あるある”を起点に

その背後に潜む本質を描き出すコラムシリーズです。

―――――――――――――――――――――

企画・編集:『SIMBAUNIVERSITY』編集部

―――――――――――――――――――――

『SIMBA UNIVERSITY』は、キャリアを進むすべての人のためのWebメディアです。キャリア支援に役立つ実践ガイド記事や導入事例、価値観診断ツールなど、現場に寄り添うコンテンツを通じて、キャリアの迷いや選択に向き合うヒントをお届けしています。

当社では、個人が描くキャリアの方向性と、組織のビジョンを重ね合わせるアプローチとして、「クロスキャリア・マネジメント」を提唱しています。また、社員一人ひとりが自分らしさを活かしながら、価値観や“ありたい姿”を言語化し、主体的にキャリアを描いていくためのキャリア開発プログラム、「じぶん戦略」もご提供しております。組織と個人が、ともに成長し合える関係づくりにご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。